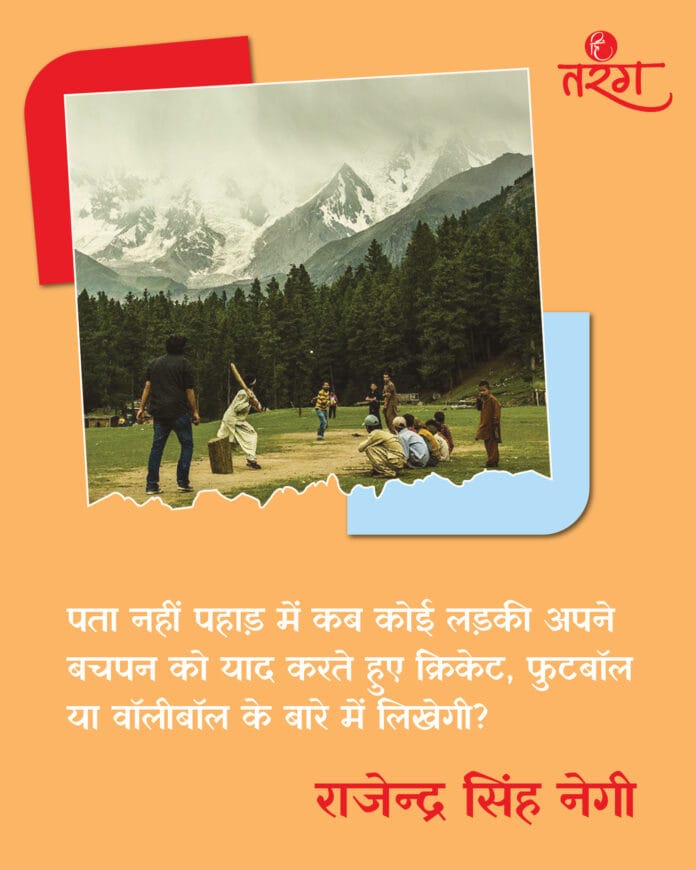

पहाड़ किसे ख़ूबसूरत नहीं लगते, क्योंकि होते ही हैं। लेकिन एक सैलानी की तरह देखने पर लोगों को बस यहाँ की ख़ूबसूरती ही नज़र आती है, पहाड़ों की कठिन जीवनशैली और लोगों की ज़िंदादिली नहीं। कठिन जीवनशैली इसलिए कि लोग रोज़मर्रा के कामों में भी इतनी मेहनत करते हैं कि कोई हिसाब नहीं, खासकर महिलाएँ, और ज़िंदादिली इसलिए कि इतनी मेहनत और दुश्वारियों के बाद भी वो ख़ुशी-ख़ुशी दिन काट लेटे हैं।ख़ैर, जगह जो भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हो बचपन–बचपन होता है और इस उम्र में आप हर हाल में ख़ुश रहने के कारण खोज ही लेते हैं। हमारे ख़ुश होने का कारण था क्रिकेट। सर्दियों में तो इसका नशा ही अलग होता। हालत यह थी कि हम दोस्तों में किसी को कुछ बनना हो या न बनना हो पर मन ही मन सबको लगता था कि आगे चलकर वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। जब हमने क्रिकेट खेलनी शुरू की, यही कोई 2007-08 में, गांगुली के दिन जा रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी छा रहे थे। इसलिए सबको बस धोनी बनना था। ये इसलिए भी कि सब कहते थे धोनी पहाड़ी है, देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हम भी यही सोचते कि धोनी पहाड़ी है, अगर वो यहाँ से वहाँ जा सकता है तो हम क्यों नहीं? बहुत बाद में मालूम हुआ कि धोनी तो पहाड़ में रहे भी नहीं, उनके पिताजी बचपन में ही अल्मोड़ा छोड़, झारखंड चले गए थे।जैसा कि पहाड़ों में हर चीज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, विषम भौगोलिक परिस्थिति के चलते हमें क्रिकेट खेलने के लिए भी उन मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता। गाँव भर मे कोई ऐसा मैदान न था जो समतल हो, गाँव में क्या पूरी घाटी में मुश्किल से एक दो ढंग के मैदान नहीं थे! ऐसी-ऐसी ढलानों में हम स्टम्प गाड़ते थे कि अगर बल्लेबाज ऑफ साइड में शॉट मार दे या कीपर से गेंद छूट जाए तो गेंद खोजने में कम से कम 10-15 मिनट की फजीहत तय थी। कई बार तो गेंद ही गुम जाती। इसलिए ऑफ साइड में शॉट मारने पर आउट रखा गया था।लेकिन इन सब कठनाइयों के बाद भी क्रिकेट खेलने की ख़ूब चुल थी। उन दिनों हम प्लास्टिक की बॉल दुकान से ख़रीदकर खेलते थे और बल्ले खुद ही बनाते थे, तब आज की तरह बल्ले लेने का प्रचलन नहीं के बराबर था, या यूँ कहें कि पैसा और बाज़ार आज जैसा नहीं था। हमने तो बल्ले ही बनाए, लेकिन हमसे पुराने लोगों से हमने सुना है कि वो गेंद भी ख़ुद ही बनाते थे, या तो प्लास्टिक जलाकर या फिर बांज (एक पेड़) के गांठ की। पर हमारे समय में गेंद बनाने का चलन जा चुका था, जैसे अब बल्ले बनाने का भी चला गया है। लेकिन मैदान वैसे ही हैं, अभी पता नहीं मैदान बनने में कितने साल और लगेंगे?सर्दियों में क्रिकेट अपने चरम पर होता, छुट्टी के दिन तो हम सुबह 9-10 बजे खाना खाकर और कई बार बिना खाए भी खेलने चल देते और शाम के साढ़े-चार पाँच बजे लौटते। अब ताज्जुब होता है कि इतना करने पर भी हम थकते नहीं थे। सोचते थे कि दिन इतनी जल्दी क्यों ढल जाता है। आस-पास के गांवों में टीम ले जाकर उनसे भिड़ने का अलग ही मजा होता। दूसरे गाँव वालों के साथ होने वाले मैच फ्री नहीं होते थे, हर मैच में एक-एक दो-दो रुपये जमा करके दस-बीस रुपये लगाए जाते। जीतकर आते तो “टेम्पो हाई हाई” का नारा लगाते हुए, हार के आते तो चुपचाप। अब कहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हैं यार, हमसे पूछो सर्दियों में रात रोटी के साथ सब्जी खाने में होंठों में कैसी जलन होती थी? ईजा जब गालों में सरसों का तेल लगा दे तो आँखों से आँसू आने लगते, हाथ पैर भी कम फटे नहीं होते थे। लेकिन ये कोई चुनौती नहीं थी, चुनौती होती थी खेलने के लिए घरवालों की आज्ञा मिलना। कम ही लड़कों को यह नसीब था कि वो आसानी से घर से आ जाते, ज़्यादातर या तो घर-वर का सारा काम करके आते या फिर घर जाकर सूते जाते। शाम घर लौटते हुए सूते जाने का डर उन दिनों सबसे बड़ा डर था, आज वो डर नहीं है पर अब सोचता हूँ कि जैसा भी था, आज से ज़्यादा तो वही डर अच्छा था!इस बात का दुख होता है कि हम इतना खेलते थे, लेकिन लड़कियों के हिस्से बस काम ही आया, आज भी गाँवों की स्थिति वही है, उनके पढ़ाई के प्रति ख़ूब जागरुकता आई पर खेल आज भी उनके जीवन का हिस्सा नहीं हैं। जाने कब लड़कियाँ भी खेलों का उतना ही हिस्सा होंगी, जितने लड़के। पता नहीं पहाड़ में कब कोई लड़की अपने बचपन को याद करते हुए क्रिकेट, फुटबॉल या बॉलीबाल के बारे में लिखेगी? ~

राजेन्द्र सिंह नेगी