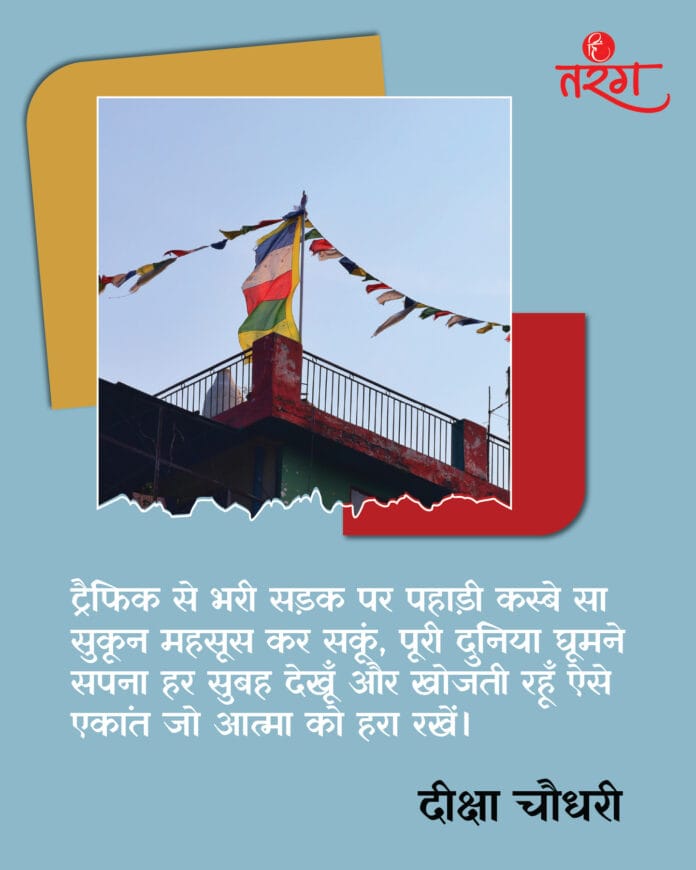

नवम्बर के बिखरे से दिन। न जाने क्यूँ मेरे मन में एक गडरिये का चित्र उभरता है। मुझे उसकी हाँक को अनसुना करके इधर उधर निकल गईं भेड़ें दिखाई देती हैं। वैसे ही हैं ये दिन। बेतरतीबी से भरे। ज़िद्दी और मनमौजी। ऐसे दिनों में यात्राएँ बड़ी सुंदर होती हैं। किसी पहाड़ी शहर में चले जाना और देवदार से ढकी सड़कों पर फिरना। उफ़्फ़ वो सन्नाटा! वो हरे रंग में सजी शांति। एक साथ बीते सालों की कई यात्राएँ मन में आ जाती हैं। एक मोंटाज… पहाड़, धुंध, मैगी, चाय, फटे गालों वाले बच्चों का हँसना, बर्फ़ का आदमी, रंग बिरंगी पताकाओं के पीछे ढलता सूरज। कैसे छोटी छोटी चीज़ों में किसी शहर, किसी जगह की पूरी आत्मा बसने लगती है। वो चीज़ फिर कहीं भी देखो, दुनिया के किसी भी कोने में देखो, लगता है फिर उस जगह पर पहुँच गए, फिर उसी शहर में। बहुत छोटी छोटी चीज़ें… जैसे कोई गीत, कोई दोस्त, कोई किताब, या फिर ये पताकाएँ। जहाँ भी देखती हूँ लगता है पहाड़ों में हूँ। पर इस साल पहाड़ों से मिलने जाना सम्भव नहीं हो पाया। गर्मी के सूने दिन बीत गए, दिवाली निकल गयी, नवम्बर आ गया। अब भी दूर दूर तक यात्रा का कोई निशान नहीं था। निर्मल लिखते हैं – “इस दुनिया में कितनी दुनियाएं ख़ाली पड़ी रहती हैं, जबकि लोग ग़लत जगह पर रहकर सारी ज़िंदगी गंवा देते हैं…”इस कहने का एक छोटा रूप हम सब हर रोज़ ही तो जी रहे हैं। जहाँ जब जाना है, नहीं जा पाते। जिससे मिलना है, नहीं मिल पाते। प्रवासी पक्षियों का जीवन है और घर जाने के दिन दफ़्तरों से गिनकर मिलते हैं।ऐसे में यात्राओं की योजना बनना और पूरी न हो पाना तो बहुत छोटी बात है।बड़ी यात्रा स्थगित रही, मैंने एक छोटी चुन ली। एक दोस्त ने बताया था, कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री है; वहाँ जाना, अच्छा लगेगा। मैं पहुँच गयी। संकरी गली, बंद दुकानें… ये पूरा तिब्बत बाजार था, जो आज बंद पड़ा था। शाम की नारंगी रौशनी के अलावा कुछ लोग और थे जिनसे मैंने मोनेस्ट्री का रास्ता पूछा। बांये मुड़ने पर दरवाज़ा दिखा। और उस छोटे दरवाज़े से मैं जैसे ही अंदर गयी, ख़ुद से पूछती रह गई कि ये कौनसी दुनिया में आ गयी? ठंडी हरी चुप्पी से ढकी एक दुनिया। जैसे किसी बूढ़े आदमी ने गर्म ऊनी कम्बल ओढ़ रखा हो। बड़ा सा बगीचा था जिसमें चिड़ियाँ खेल रही थीं। सामने मंदिर था। मंदिर की सीढ़ियों के पास बिल्ली सुस्ता रही थी। कितनी सुंदर नींद थी उसकी। मैं अपने कदमों की आहट को दबाते हुए धीमे से उसके पास से निकल गयी। ये मंदिर की परिक्रमा करने का रास्ता था जो पीछे की तरफ ले जा रहा था। मैं चलती रही…पीछे एक खाली मैदान था, एक सिरे पर एक पेड़ जिसके नीचे पत्तों का ढेर लगा था। दूसरे सिरे पर एक हरे भरे पेड़ के नीचे बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा। मैं उसके सामने खड़ी कितनी ही देर उसे देखती रही। बंद आँखें, हल्की सी मुस्कान वाला चेहरा, और बस सरलता। भगवान है या नहीं है? बहुत जटिल प्रश्न है। इसका जवाब खोजते खोजते सदियाँ बीत गयीं, सदियाँ और बीत जाएँगी। तब भी हम लोग एकमत नहीं होंगे। पर ऐसे क्षणों में कोई भी, कोई भी मेरी जगह खड़ा होगा तो मान लेगा कि कुछ तो है। शायद ऊर्जा का ही एक विराट रूप जिसके पास जाओ तो मन के सारे कोलाहल चुप हो जाते हैं। डर छोटे हो जाते हैं, सपने बड़े। मूर्ति के दांयी ओर एक लम्बा गलियारा था। अँधेरे और उजाले के बड़े सुंदर पैटर्न से भरा हुआ गलियारा। चुपके कदमों से चलती हुई एक बिल्ली रौशनी के धब्बे में आ खड़ी हुई। उसकी आँखें चमक रही थीं। ऐसा दृश्य अब से पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था। उन फिल्मों में जिनकी पृष्ठभूमि में कोलकाता था। मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आगे बढ़कर उस गलियारे में प्रवेश करूं और अपनी उपस्थिति से उसके एकांत की निर्मलता कम कर दूं। मैं देर तक वहीं खड़ी उसे देखती रही। कभी कोलकाता जाऊँगी तो इस दृश्य को याद करुँगी। मैं सोच ही रही थी कि सूखे पत्तों की खनक सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, दूर कोने पर पेड़ के नीचे बरसे पत्तों को एक आदमी बुहार रहा था। इतनी दूरी से देखने पर वो पेड़, वो चबूतरा और वो सूखे पत्ते… कहीं तो देखा है ऐसा दृश्य! कहाँ? अपने किसी बहुत प्रिय कथाकार की कहानियों में पढ़ा है, पर किसकी? याद नहीं आता। याद करने के समय पर बहुत कुछ याद नहीं आता। मैंने कोशिश छोड़ी और एक तस्वीर खींच ली। अब जब देखा तो वो बिल्ली जा चुकी थी। मैं गलियारे की तरफ जाने ही वाली थी कि नज़र ऊपर चली गयी। और बस एक बार देखा तो देर तक देखती रही। घर की मुंडेर पर कितनी सारी पताकाएँ लहरा रही थीं। ऊपर ख़ाली आसमान और नीचे ये रंगीन पंक्तियाँ! जाने क्यूँ मुझे लगा कि अगर कोई अभी ऊपर जाकर मुंडेर के उस पार देखेगा तो दिल्ली की धुंए भरी सड़क नही, पहाड़ नज़र आयेंगे। ऐसी कल्पना करने का कारण मुझे नहीं पता। शायद उस जगह की शांति का जादू था। शायद उन पताकाओं का! अपने रंगों में, अपने हवा के साथ झूम जाने में थोड़े से पहाड़ बाँधे चलती हैं शायद… ज़्यादा न सही, मेरे हिस्से के सारे पहाड़। मुझे नहीं पता इस जगह का इतिहास क्या है? एक छोटी सी जगह पर कितनी सारी जगहें घूम आने का सुख जमा था। ये जानने, महसूस करने के बाद मन भी नहीं हुआ कि कुछ और जानूं।मैं अपने आश्चर्य को समेटे चलती रही। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ज़ोर ज़ोर से हँस रहे थे। एक मुस्कुराहट उछलकर मुझ तक भी आ गई। परिक्रमा पूरी करके मैं मंदिर के सामने आ गई। फिर जब अंदर गई तो देर तक रुकी रही। ऐसे एकांत, ऐसी चुप्पियाँ जहाँ मिल जाएँ, ख़ुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। कल कैसा होगा, बचत कितनी कर लें तो जीवन आसान रहेगा, सपने कौन कौनसे भूलने होंगे, साथी कहाँ तक साथ चलेंगे… और भी न जाने कितने सारे छोटे बड़े सवालों का शोर है हमारे भीतर जो ऐसी जगहों पर जाकर कुछ देर के लिए ही सही, पर शांत हो जाता है।ट्रैफिक से भरी सड़क पर पहाड़ी कस्बे सा सुकून महसूस कर सकूं, पूरी दुनिया घूमने सपना हर सुबह देखूँ और खोजती रहूँ ऐसे एकांत जो आत्मा को हरा रखें। मैंने आँखें मूँदकर प्रार्थना की और देर तक वहाँ बैठी रही… इस भरोसे के साथ कि पताकाओं के उस पार पहाड़ न सही, कोई तो ऐसा होगा जो प्रार्थना सुनता होगा। सुनता होगा न?-

दीक्षा चौधरी